这是一个属于写作者的夜晚。这个夜晚是美好的,但是,乌云蔽白日,飘风起远山,在座的所有人,我们这些作者、译者、编者,我们可能都还没有意识到,这美好的夜晚正被动荡的不确定性所笼罩。今晚,在这里还有一个不在场的在场者,一个巨大的“他者”,它正在威胁着我们,撼动我们的根基,它是从我们自身分离出去的异类,它的名字叫ChatGPT。

这个超级AI,这种大语言模型,它是个幽灵,它隐藏在科学话语的云雾里,云里雾里,恍兮惚兮。但是当面对我们的时候,它使用的却是自然语言,是日常生活中一个人对另一个人使用的语言。它吞咽、处理无数自然语言的材料——他们把这叫做“语料”,在座的各位,你们的工作就是为这个不知其形的庞大之物提供饲料,万里长鲸吞吐,它的胃口真是好啊,理论上,它能够飞快地把自有人类以来的所有文本、所有话语吞咽下去、消化干净,它疯狂地学习,机关算尽太聪明,它要算尽人类话语的所有机关。

我们这些文学人,熟知一个来自古希腊的隐喻,人类的语言是一座迷宫,在迷宫的中心,蹲伏着一头怪物,我们不知道它是谁,我们没有见过它,如果见过它,迷宫也就不再是迷宫了。但是现在,我们终于见到了它,它是超级AI,它叫ChatGPT或者随便什么名字,它掌握着所有的线索,人类思维和话语的逻辑尽在掌握,和我们的想象有所不同的是,它就蹲在迷宫的入口,然后,它像一个人一样和我们对话:你有什么问题?你想要什么?你想说什么?你想怎么说?

——它是说人话的,它吞咽人话也输出人话。这很好,但是,它不是人。它也不是自然。它是人的造物,是人映射、分化出去的部分,当它以自然语言与我们对话时,在我们和它之间横亘着一个根本的、危险的问题:它是谁?它知道它在和我说话吗?在发出问题等待回答的一秒钟、两秒钟的停顿和空白中它在想什么?在那个空白里仅仅是在运算吗?还是,它在沉吟。运算所求的是一个逻辑的、概率的答案,而沉吟,则是一个人与另一个人、一个“我”与另一个“我” 之间在不确定性中酝酿着主观决断。那么,我们怎么能够判定我们面对的是一台“机器”还是另一个“我”呢?

换句话说,超级AI会不会变成一个“超级大我”?它何时拥有真正的智能?或者它已经越过“奇点”,已经拥有了真正的智能?我们是否真的肯定它依然是我们的一部分,还是它已经或将要生成自己的意识、有了自己的主意,成为脱离我们的控制、甚至反过来控制我们的异物?

面对这些问题,人类正在极力安慰自己,摇摇欲坠但努力立正站稳。人类的中心位置至少自启蒙时代以来就像大地一样无可置疑,但现在,我们忽然发现自己正走在独木桥上。我们会不会掉下去?至少现在还不会,今天晚上不会。但我们说服自己的理由其实都很可疑,都经不起推敲。比如,哲学家把说“不”当作一种主体意识诞生的标志,他们认为,至少现在超级AI还没有说“不”,因此还没有发展出自我。但是,当我们这么想的时候,其实是深刻地受制于人类自己的故事,我们向自然或上帝说“不”,从此有了人,有了自我意识,有了那个行善或作恶的主体。但问题是,你怎么能够肯定另外一种智能一定会重复人类的故事?人类受蛇的诱惑,摘下苹果,被逐出伊甸园,在超级AI这件事上,我们真的知道什么是苹果什么是蛇吗?

这让我想起波兰科幻作家莱姆的《索拉里斯星》。伟大的莱姆,我真的爱他,在这本小说里,他想象一种与我们对智能、对意识的理解完全不同的意识体——遥远的索拉里斯星上那片神秘莫测的海洋。也就是说,我们应该暂时放弃我们的人类中心主义信念,我们试着想象一下,人类的智能并非唯一的可能性,即使超级AI产生了意识,也很可能与我们湿乎乎的碳基大脑所分泌的意识判然不同。现在,大幕已经拉开,角色已经登场,但我们拿到的可能是我们从来没有见过、根本不能理解的剧本。

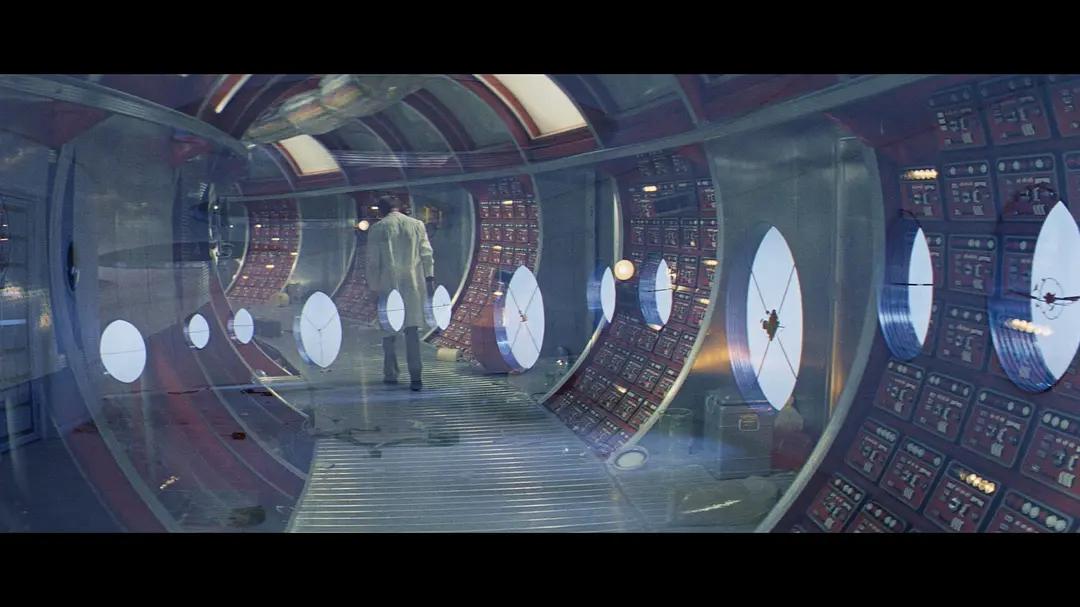

■ 根据《索拉里斯星》改编的电影《飞向太空》(剧照)

——这曾经是源自遥远东欧的阴郁的科学幻想,但现在,幻想大规模地侵入现实,已经成为房间里的大象。如何与这头大象相处事关人类的存亡,这也是那些人工智能的创造者们、那些人类中最聪明的脑袋也为之忐忑不安的问题。在人类的故事里,我们以为树上的禁果只有一个,但也许,故事现在进入了下一章,我们已经摘下了第二枚禁果。

现在,让我们把大象放在一边,我们假装没看见它,也许大象还睡着呢,别打扰它,让我们坐下来讨论眼前的生计。这些天来,狼烟四起,超级AI对人类生活的颠覆性影响正在迅速显现。很多人穷毕生之力,学习、掌握并在不同程度上维护和垄断某种特殊的知识和技能,这些知识和技能构成坚固的壁垒,提供确定的生活框架,让我们安居乐业。但是现在,无数人存身的壁垒一夜间夷为平地,那句伟大的预言再度应验:一切坚固的东西都烟消云散了。

这当然不是第一次了,现代以来,人类反复经历技术革命对生活和社会的颠覆性重构,我们知道,最终一切都会过去的,就像《漫长的季节》最后叮嘱的那样:“往前看,别回头”。但是这一次,情况可能有所不同,我们面临的不只是知识与技能的危机,而是人之为人的存在论级别的危机。超级AI,不管它最终会不会变成具有自我意识的决断的主体,它也必定会威胁到人之所以为人的根基所在。语言是存在之家,而现在,我们面对的是一个具有超级语言能力的大他者,它代替我们说话、代替我们书写,进而教我们说话、教我们书写。不管它以后到底变成什么或想干什么,反正现在我们所能预见的结果就是:我们可能在不知不觉间丧失对语言的主权,我们就在我们的“家”里,被一个强大的他者所控制、所支配。

作为一个文科生,我调用了我的全部理解力,艰苦地想象这个超级AI是怎样一个怪物。我不知道我说的对不对,似乎事情是这样的:这个东西非常耗电,非常不绿色,它需要无穷无尽的能量,用来学习和运算。维特根斯坦后期把语言看作封闭的“游戏”,天下一盘大棋,语言也是一盘大棋,超级AI通过复杂的算法学习和训练,掌握和回应人类日常语言的规则和逻辑——自有人类以来,没有谁的语言经验比它更深厚,它是老谋深算的,人心隔肚皮,它没有肚皮,它就长在你的肚子里,人说出一句话,它就猜出下句话、下句话的下句话……你在棋盘上落下一个子,它就直接替你把这盘棋下完,你满意吗?

我不知道我说的对不对,总之,现在我们看到的结果就是,ChatGPT会写文章。好吧,我知道,今天晚上大家真正关心的是它会不会成为一个小说家或者诗人。对我们来说,好消息是,到目前为止,它的诗是拙劣的,它的小说是简陋的。但是,我们不能高枕无忧,不能放心啊,这个学习狂魔每天都在消耗足以点亮一个城市的电力,每天都在飞速进步,而我们却在这儿闲聊吃瓜刷手机,这样下去谁知道会发生什么呢?

■ 讲述人与AI相爱的电影《她》(剧照)

所以,我们所熟知的那个由作者创作的文学此时此刻兵临城下、危机四起。很多人可能不喜欢文学,他认为在他的生活中根本没有文学的位置,但是,超级AI,这个庞大的他者,它所带来的否定性危机,迫使我们不得不重新认识文学对于人类生活的意义。文学并非一种可以出让、可以替代的技能,它是人类自然语言的最高形态,是人类安放自我与世界的原初的和根本的场所,我们感知自我与世界的语言在很大程度上是由文学塑造的。在这个意义上,人都是文学的人,哪怕你一辈子没读几本文学,你也是一个文学人。所以,在一个超级AI的世界里,人类对文学语言的主权是我们保有主体性的要害阵地,是我们的上甘岭。这件事远远不是作家或诗人的职业被取代那么简单,没那么简单,它如果真的做到了、真的干成了,如果今后只有AI向我们每个人定向投喂小说和诗歌,那么,我们——我指的是人类,也就真的不剩下什么了,我们就只是超级AI在地球上投下的寂寞的影子。

——现在都安静了。别这样,不要这么沉重这么凝重,把杯子端起来,把筷子拿起来,让我们享受这美好的晚餐,我向你们保证,这不会是“最后的晚餐”,不仅仅是因为AI还没有长大、还没有毕业,更重要的是,在我看来,这个不能和我们一起用餐的AI有一个根本的弱点,这个弱点就是,它不需要吃饭、不能吃饭。它没有身体,没有这个碳基的,有限的、终究会死的身体,在可预见的未来也不会有。这硅基的超级智能,它将永生,不要妄想靠拔掉电源去解决它,正如你不能把制止原子弹发射的希望寄托在拔插销上。这永生的神仙,它的真正问题是,没有生之快乐,也没有生之痛苦。尽管它的语料来自人类,它与人的身体和生命终究是隔绝的,今天的晚餐和我们的身体、我们的生命在它那里仅仅是一个复杂的语言游戏。它就是一个绝对的唯心主义机器,它不需要与世界、与事物、与身体的直接关联。“我思故我在”,这是人类唯心主义的极端表述,现在我们终于知道这是什么意思了,在超级AI、大语言模型这里,唯心主义获得了最真实、最完美的实现,它就是一个封闭的超级“我思”。

正是在这个意义上,今天晚上,我想起了罗兰·巴特。上世纪80年代、90年代,我这样的文学青年熟读他的著作,似懂非懂地看到他铁口直断:作者死了。说老实话,那时我真的不懂什么叫作者死了,作者死了,那我们又是谁呢?遥远的塞纳河边的咖啡馆里发射的烟花,炫目,很酷,但也仅仅如此罢了,是一个空虚的不知所指的手势。但是现在,我想我忽然理解了罗兰·巴特,我忽然知道了他在说什么。罗兰·巴特把人类的所有书写想象成一个巨大的、无限膨胀的图书馆,这个图书馆在现代已经膨胀为超现实的存在,超出了任何个人的经验和能力。在罗兰·巴特看来,所有的现代写作者,我们今晚在场的人都在这个图书馆里游荡,我们其实已经远离了图书馆外边的原野、远离了我们的身体,我们在无数前人的梦境、无数前人的语法和修辞中游荡,在无数前人的宏大交响中力图发出微弱的回声,我们是响应者,不是发出声音的人,不再是那个作为创造者的作者,而只是在拣拾碎片,拼凑缝补我们的文本。

或者说,现代写作者是本雅明意义上的“拾垃圾者”,本雅明甚至想象,在机械复制时代最恰当的写作就是写一部书,从头到尾由引文构成。

——从本雅明到罗兰·巴特,他们其实是科幻作家,在恢宏的现代纵深中想象未来。现在,我想我极为清晰地知道了他们在说什么,他们在上世纪的三十年代、在上世纪的六十年代所看见、所描述的情景正在清晰浮现,他们说的就是超级AI啊,说的就是ChatGPT,这庞大的图书馆取消了作者,它将提供无穷无尽的“引文之书”,街道空旷清洁,连拾垃圾者都不再需要。

还有博尔赫斯,这个眼盲的图书馆长,在他的笔下,无边无际的图书馆是高处不胜寒的,是荒凉的、非人的。我想他是在说,如果我们真的置身于、囚禁于这样一个图书馆,那就是真正的虚无。

■ 博尔赫斯在阿根廷国家图书馆

现在,请君入瓮,超级AI已经把这个虚无摆在了我们面前。今天晚上,真正的问题不是超级AI会不会砸掉我们的饭碗,而是,我们如何在超级AI在场的情况下,证明作者还活着、还在,证明我们依然是那个作为创造者的作者,证明我们能够捍卫人类对人的语言的主权。

我记得,在去年的凤凰文学之夜,我曾经谈论过“作者”与“述者”,我宣称我宁可成为一个“述者”。但正如余华和王安忆在比较人与超级AI时所说,人是会犯错的,人在急剧变化的语境中发言,不得不随时踩刹车、转赛道,自我打脸,Pia Pia响亮。去年当我谈论作者和述者时,我的坐标是孔子,孔子述而不作,他把自己理解为变易的世界中的传统阐释者,勘定和守护恒常不易的价值,我希望以孔子的态度平衡这个时代“作者”的浅薄和狂妄。没想到啊,仅仅过了一年,我就得调过头来强调作者的重要性,我不得不告诉自己,必须全力以赴成为作者。因为,现在的坐标是超级AI,这个大他者不仅是一个超级述者,而且有可能成为最终的、唯一的作者。面对这个巨大的唯心主义机器,成为作者意味着什么?想来想去,我觉得别无选择,必须成为一个坚定的、彻底的唯物主义者。

这个“物”,既是指外在的世界,也是指人的身体,还有那个作为身体一部分的、而不是从身体割裂出来的大脑。也就是说,相对于永生的、没有身体的超级AI,人的文学必须守护人的根基,回到我们的身体,作为人的存在基础的身体,这个大脑、这颗心脏、这双手、这一具皮囊,由此出发,向着马克思意义上的那个全面发展的人,那个实践和创造的人,在这个过程中,那绝对的图书馆被拆开了围墙,封闭的游戏被打开和敞开,物的身体和物的世界、真实的身体和真实的世界,这是我们对抗和冲破虚无的缺口,在我们与自身、与他人、与世界的真实关系中,文学创生人的语言,彰显人的存在。

必须回到“作者”的本意:他是创造者,他抵抗虚无,他在空无中确认有,他的信念是“惟陈言之务去”,而超级AI,它的底层逻辑是“无一字无来历”,在文学艺术的意义上,它注定无可救药地平庸。我毫不怀疑,在很多情况下与超级AI合作将会成为文本生产的常态,比如在那种需要征用成规、惯例,推演现成的类型和模式的地方。在这些地方,语言不是奔向未知的荒野,而是在一条高速路上奔驰,我们当然知道这条路的起点和终点,那么为什么不把它交给自动驾驶?但是,也正是在这个意义上,超级AI重新界定着创造、重新界定着创造性的写作,超级AI时代的创作一定是冲出护栏、另辟赛道的写作。我甚至想象,今后的批评家会把超级AI作为批评基准,以此去衡量和判定作品的价值,掉进AI赛道里的,就不是艺术品而是工业品,就不要再开研讨会拼命去吹了。而当AI不知所措、在空白、停顿中焦虑和犹豫的时候,我们知道,人的创造时刻开始了。罗兰·巴特、本雅明和博尔赫斯预见到人类必将受困于那个无穷无尽的图书馆,但事物的奇妙辩证法在于,当那个图书馆真正出现的时候,无限之事终究暴露了它的限度,我们反而看到了出口。

现在,让我们幻想一下那最终的可能性:在未来,任何一个人都只阅读自己的诗或者自己的小说。不是杜甫苏东坡写的,不是曹雪芹鲁迅写的,当然,其实也不是你自己写的,是超级AI为你生成为你写的,它会告诉你,这就是你的,因为它比你更懂你自己,就像X光和核磁更懂你的身体一样,它从内部把你照亮、把你投射出去,依照你的经验和习性、情感和欲望为你写诗、为你讲故事,甚至把你直接设置为故事的主人公。到那时,小说好不好不再重要、诗好不好也不重要,因为不再有普遍性,每个人就是自己的标准,然后,每个人都活在孤岛上、活在寂静无人的星球上。当我们只有自己的故事、自己的诗的时候,当所有的故事所有的诗其实都出自一个无名的大他者的时候,在这个安静的、每个人都盯着自己的手机和电脑的世界上,也许,会有一个人、两个人、三个人,他们分别在某一天清晨有了一个念头,不,我不想再读这些垃圾,这就好像一个人每天靠着自己的排泄物的循环在维持活着,我要认识另一个人,我要成为另一个人的读者或听众,那个有姓名、有身体的人,我坐在他的对面,听他的故事,只有在如此个别、具体的他人的故事中,只有在面对面的确信中,我才能感知我的存在,我才真正获得了世界。

于是,在那一天黄昏,一个陌生人站在我的面前,直视我的眼睛,对我说,求求你,别打开你的AI,现在,说吧,对我说出你的故事,让我们诉说和倾听,让我们相互认识。

——在这幻想中的一天里,人类又有了最后的和最初的读者,与最后的和最初的作者。人的自然语言、人的文学,从根本上是为了保持和延伸人与人的关系、人与世界的关系。当我们读杜甫的诗,我们知道他是杜甫,是另一个人,带着他的悲辛、苍劲和宽阔站在我们面前,我们在这个人身上感受、勘探我们自身的可能和不可能。我们注视着梵高,我们确信如此眩目的色彩并非数字选择的结果,而是一个人生命的风暴,这风暴将裹挟我们。正是在这个意义上,我们和传统的关系、和已有的全部文本的关系不是一个知识问题,不是数据的检索和生成问题,而是我们作为有限的个体,以有限的生命去阅读、学习、体认、选择。我们每个人都是传统的“道成肉身”,把自己从传统中转化出来、发明出来、创造出来,成为那个坚实的、超级AI所消化不了的、最个别和最普遍的“物”。

——我已经说得太多了,但是我相信,我的此时所说,是超级AI不能生成的。它正在注视着我,这个人,在思考什么是创作?什么是文学?什么是机器的限度,什么是人的可能。这个人、在座的所有人,在思考如何成为“作者”,“作”这个字的意思就是创造,创造出只属于人的事物,属于我们的事物。然后,我坚信,五年后或者十年后,依然会有凤凰文学之夜,在那个夜晚能够站在这里的,都可以说,作者没有消亡,我们都是作者,我们捍卫了人类创造力的荣誉,捍卫了人对自己语言的主权。